旧暦(きゅうれき)

カレンダーには、旧暦が記載されているものもあります。新暦となっている今、日常に旧暦を意識する場面はあまりないかもしれませんが、旧暦について知ることで、かつての季節の移ろいや風情を現代でも意識してみると、暮らしが少し豊かになるかもしれませんね。

旧暦ってどんなもの?

「旧暦」は「太陰太陽暦」のことだよ

暦には大きく分けて、月の満ち欠けをもとにした「太陰暦」、月と太陽の運行の両方を取り入れた「太陰太陽暦」、太陽の運行をもとにした「太陽暦」がありましたね。(詳しくはカレンダーのはじまりへ)

日本で「太陽暦(グレゴリオ暦)」が採用されたのは、明治6年。それまでは、「太陰太陽暦」を長い間使っていました。そこで、新しく採用された「太陽暦」を「新暦」、古い「太陰太陽暦」を「旧暦」と呼ぶようになりました。

月と太陽の運行の両方を取り入れた「旧暦」は、閏月の約1か月がどの季節に入るかで、その年の季候と季節感が、大体一致したといわれています。

大の月、小の月、ってなんのこと?

1か月が30日の月が「大の月」、29日の月が「小の月」で旧暦では毎年月の大小の組み合わせが変わるんだ

新暦の現代には、1か月が31日の月と30日の月がありますね。1、3、5、7、8、10、12月が31日、2月が28日(閏年は29日)、それ以外の月は30日と決まっています。しかし月の満ち欠けによって暦を組み立てていた旧暦では、1か月は約29.5日となっていました。実は月の運動にはムラがあり、軌道上の位置によって月の速さが異なっているため、1か月の長さは固定ではなかったのです。そこで、30日の月(大の月)と29日の月(小の月)を組み合わせて調整していました。その組み合わせは毎年変わるので、人々は月の大小を知るために毎年暦を買う必要があり、暦は生活の必需品でした。

今までの暦が急に変わったら混乱するんじゃない?

改暦後もしばらくは、暦に旧暦を併記していたよ

旧暦から新暦への変更を「改暦」といいます。改暦によって、明治5年の12月2日の翌日は突然明治6年の1月1日となりました。通信手段がまだまだ不十分だった当時は、事前に改暦を知らされていなかった人々も多く、突然の改暦に慌てふためいたようです。

そんな不便に配慮して、政府編纂の暦には明治42年まで旧暦も併記されていました。また、民間の知識人たちも新暦の啓蒙に取り組み、なかでも一万円札で有名な福澤諭吉は、改暦を知るとすぐに太陽暦についての解説書を作って販売し、飛ぶように売れたそうです。

睦月、如月…どうしてこんな呼び方をするの?

旧暦の季節や行事に合わせた由来があるんだよ

旧暦には、日本ならではの風情ある月の呼び名があります。これを『和風月明(わふうげつめい)」と呼んでいます。これは旧暦の季節や行事に合わせたものなので、現在の季節感とはずれがありますが、和風月名の意味や由来の一部をご紹介します。(由来は諸説あり)

1月睦月(むつき)

正月に家族や親戚一同が集まる、仲睦まじい月。

2月如月(きさらぎ)

衣更着(きさらぎ)とも。まだ肌寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。

3月弥生(やよい)

暖かくなって草木が生い茂るという意味の「弥生(いやおい)」からといわれる。

4月卯月(うづき)

卯の花の咲く時期からといわれる。

5月皐月(さつき)

早月(さつき)とも書く。早苗(さなえ)を植える月。「皐」という字には水田という意味がある。

6月水無月(みなづき、みなつき)

田植えが終わり、田に水を張る月の意味といわれる。

7月文月(ふみづき、ふづき)

稲の穂が実ることを意味する「穂含月(ほふみづき)」からといわれる。

8月葉月(はづき、はつき)

このころは秋にあたり、木々の葉が落ちる月「葉落月(はおちづき)」からといわれる。

9月長月(ながつき、ながづき)

秋の夜長を意味する「夜長月(よながづき)」からといわれる。

10月神無月(かんなづき)

全国の神々が出雲大社に集まり、日本各地で神々が留守になる月と考えられ「神無月」といわれた。

11月霜月(しもつき)

霜の降る月という意味。

12月師走(しわす)

年末で忙しく、師匠といえども走り回る月。

旧暦の頃も今みたいに、全国同じ暦を使っていたの?

各地でオリジナルの暦が使われていたよ

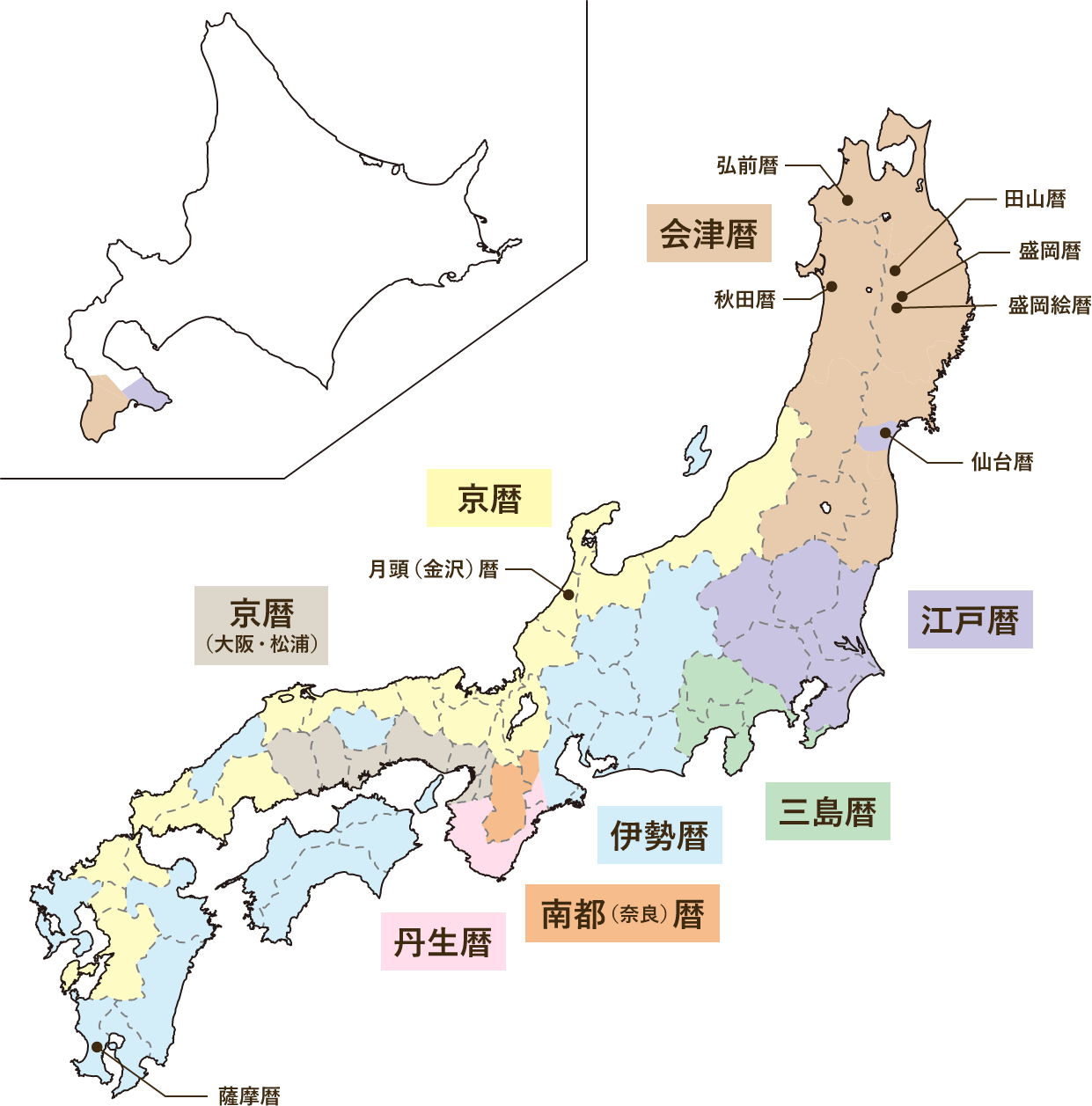

旧暦はもともと朝廷で編纂され全国に頒布されていましたが、武士が台頭するようになると朝廷の力が衰え、地方に暦を供給できなくなってしまいます。そこで、各地の暦師たちは地方色を取り入れた独自の暦を作るようになりました。それらの暦は地方暦といいます。

会津暦、三島暦、京暦など、中世〜江戸時代には全国各地で様々な暦が作られました。

地方歴の分布図(幕末〜明治初年頃)

出典:『旧暦読本』岡田芳郎(創元社)